-

-

施設形態別の活用

-

機能・サービス

- 保育現場の業務負荷軽減

-

クラス情報

一元管理

-

帳票

(指導計画・日誌)

作成・管理

-

午睡チェック用

センサー・

記録アプリ

-

非接触体温計・

検温記録アプリ

- 保育の質&保護者コミュニケーション支援

-

インターネット

写真販売

(撮影・販売・管理)

-

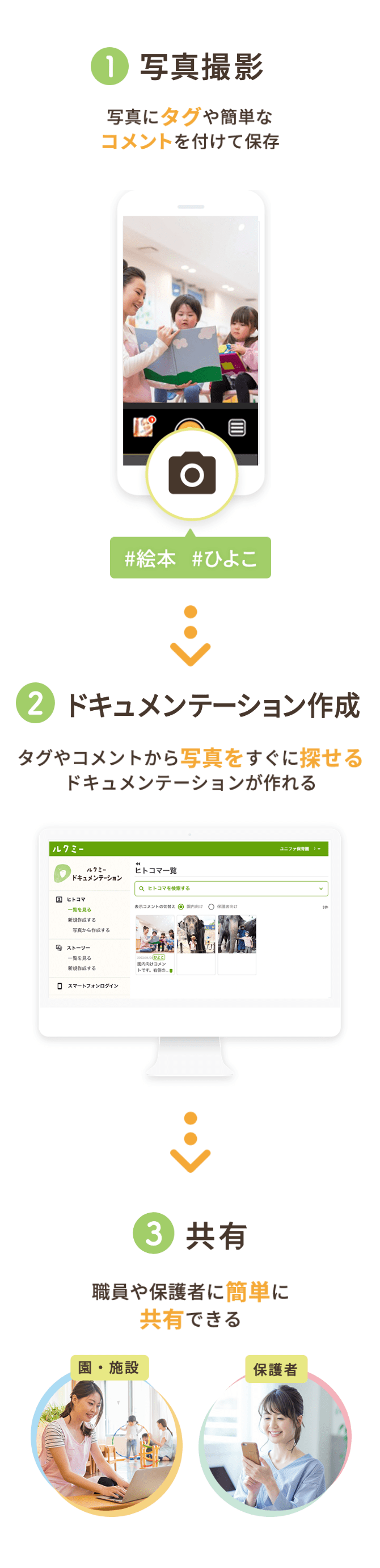

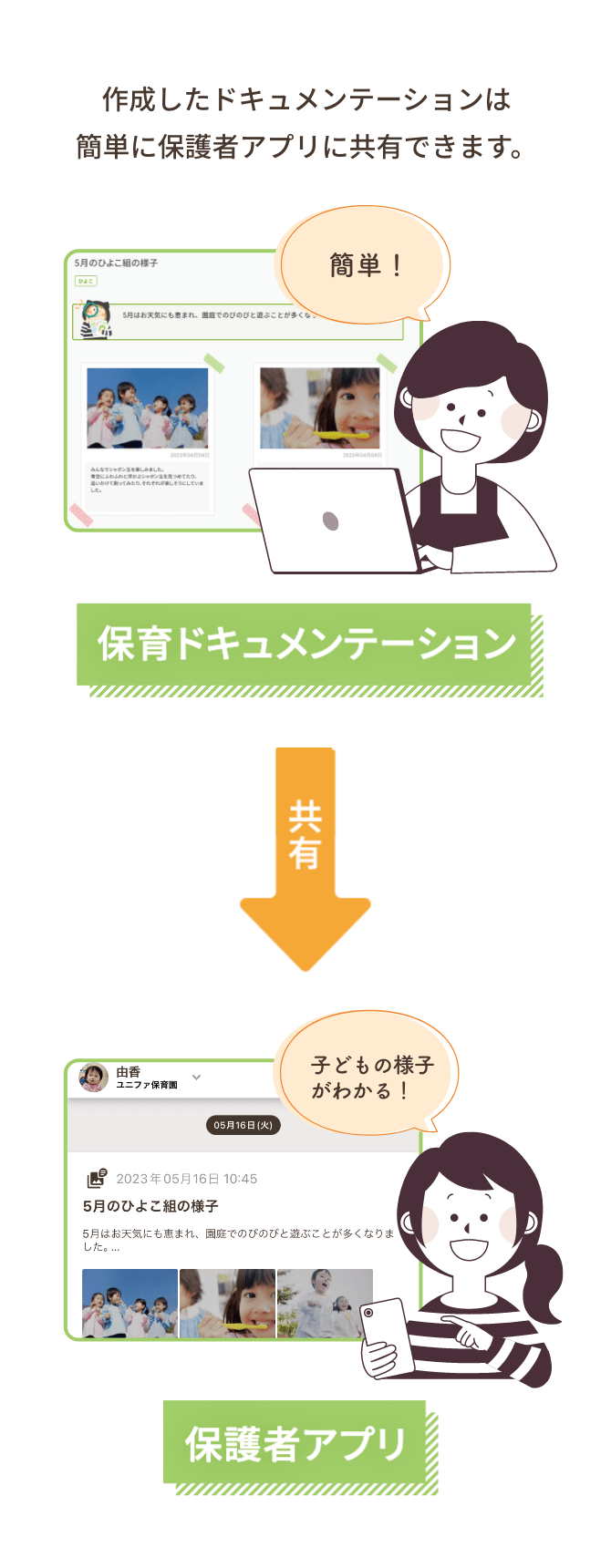

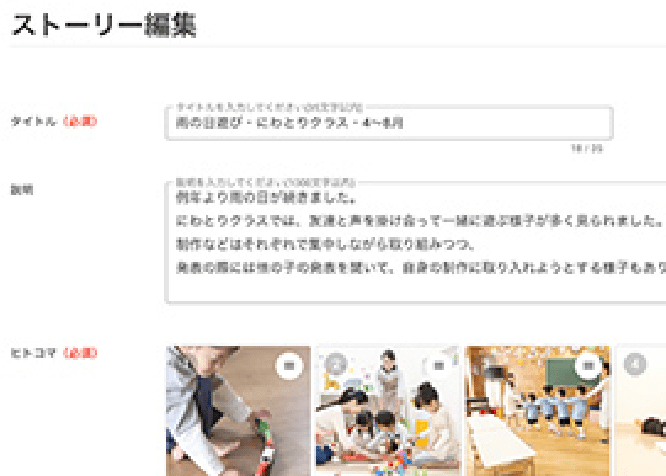

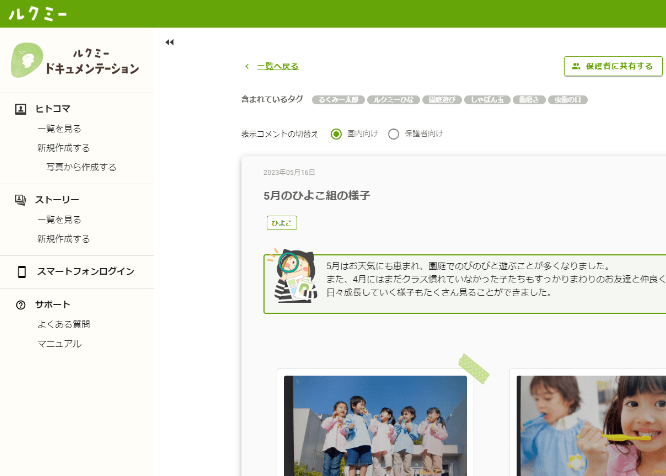

保育ドキュメン

テーション

-

連絡帳・

保護者連絡アプリ

-

おたより・お知らせ

一斉配信

-

送迎バス

GPS位置情報の

お知らせ

-

保護者対応

すいすいパック

(アンケートなど)

-

体験支援サービス

「ルクミーみらい教室」

- 園・施設の運営支援

-

園児台帳・

成長記録・要録

-

登降園打刻管理

-

保育料計算・

口座振替

-

シフト管理・

勤怠管理

-

カレンダー

-

データ安心パック

- 活用事例

- 料金プラン

- イベント・研修・セミナー

- 資料ダウンロード(無料)

- 見積もり/お問い合わせ

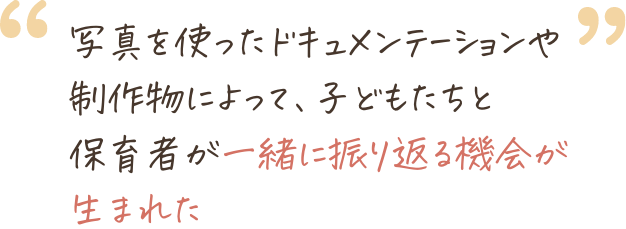

ひとつの場面からストーリーにつなげていくところ、非常に良いなと思います。

保育者はまず、この一瞬やこの時間、この場所の保育を捉えなきゃいけないけれど、時間的な展開の中で保育の捉え方を深めることで、その子どもにとって意味が深いところを、さらに捉えられると思います。

ストーリーを、4月、5月、6月、7月といくつか並べてみて、その子なりの成長を改めて分析し直すことは、もう一段、長い時間で保育を捉えられることになります。

1次の捉えがあって、2次の捉えがあって、そして3次の捉えに、と進むのは良いなと思ってるんですね。

さらに、ひとつの場面を見たとき、保育者からいろんな意見が出てきたりします。

かなり違う見方も出てくるところがおもしろいところで、「もしかしたらこっちの見方もある」「こっちの見方もある」と、“もしかしたら”っていう可能性を見ることができます。

もっと踏み込んでみると、その写真自体をどう分析するかだけじゃなく、「もし、その場面にこういうものがあったら」と、イマジネーションも生まれてきますよね。

「水たまりに踏み込んだときに、あの子たちが裸足だったらどうだったんだろうか」

「しゃがみ込んでお尻をつけちゃったらどうなったんだろうか」

「砂場に水を入れて海みたいにしたところに入り込んだらどうなんだろうか」

こう広げて考えてみると、保育の可能性をいろいろ思いつくことができます。

だから、水たまりの写真から「明日もあの続きやろう」と発想することも素直な発展だけれど、「もっと本格的に泥んこ遊びをするように、砂場を泥んこにして子どもたちを連れてってみようかな」と、もっと飛躍した発展を思いつくことができますよね。