保育者の「もっと子どもをみたい」

保護者の「もっと子どもをみてほしい」を

保育AIがサポートします

「保育者の業務軽減になる」「子どもとの時間をもっと生み出せる」

といわれている、保育AIの機能。

しかし、AIを深く活用できている保育は、

まだまだ浸透しているとは言えません。※1

どうしてでしょうか?

AIを使うと機械的で冷たいイメージがあるし…

保育者が思うように伝えたいことが、伝えられない気がする…

だから踏み出せない。

そう思われている保育者も、多いのではないでしょうか。

でも、全国47都道府県の施設の保育者と共に伴走し続けてきた

ルクミーの『保育AI』なら大丈夫。

なぜなら、ルクミーの『保育AI』は

保育者だからできるあたたかい保育の仕事をお手伝いする、

サポーターのような存在だから。

ルクミーは『保育AI』と、共に伴走するメソッドをもとに、

保護者も望んでいる、保育者と子どもの時間をさらに生み出し、

愛のあふれる・子どもとより向き合う質の高い保育を目指します。

※1 引用:「令和2年度 子ども・子育て支援推進調査研究事業 ロボット・AI・ICT 等を活用した保育士の業務負担軽減・ 業務の再構築に関する調査研究」

https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000861861.pdf

保育 Information

保育AIをもっと知るキーワード

\保育AI 新機能/

\保育AI 新機能/

すくすくレポートとは ルクミー保育AIのご紹介

ルクミー保育AIのご紹介

こちらから

お気軽にお問い合わせください!

ルクミーのAI機能

保育AIを利用しても、「機械的になる」「冷たい保育になる」

という心配は、ありません。

いつもそばで子どもたちを見守ってくれている保育者の想いが

あるうえで保育が成り立ちます。

その保育者の想いを『保育AI』がアシスタントとして細かなことを

サポートし子どもたちとの時間を生み出すお手伝いをしてくれます。

今まで園とともに、

全国47都道府県の施設の保育者と伴走し続けてきたルクミーが生み出した

『保育AI』と保育者の想いをかけ合わせた保育メソッドがあります。

ルクミーは『保育AI』で、人の温かみをしっかりと体現できる保育を

実現し、愛があふれる・子どもにより寄り添う保育を目指します。

日々写真を撮ったり日誌を書いたりするだけで

自動的にすくすくレポート(成長の記録)が作られます!

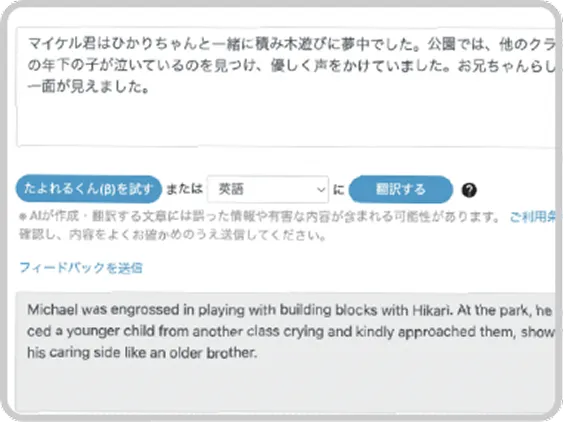

すくすくレポート

過去から今までの子どもたちの成長を簡単に作成。

すくすくレポートは、過去に保育者が記録した写真や日誌から、保育AI機能で子どもの成長を自動的にレポートへまとめてくれる機能です。保育者が過去をさかのぼって子どもたち一人ひとりの写真を探し整理する手間が省けることに加え、すくすくレポートをきっかけに、先生たちが出来事を思い出すきっかけになったり、クラスや子どもについての成長の振り返りが手軽にできるようになります。

個別ごと・クラスごとに分けてレポートが作れる

日誌や写真をさかのぼる時間を削減

子どもの成長の振り返りがすぐにできる

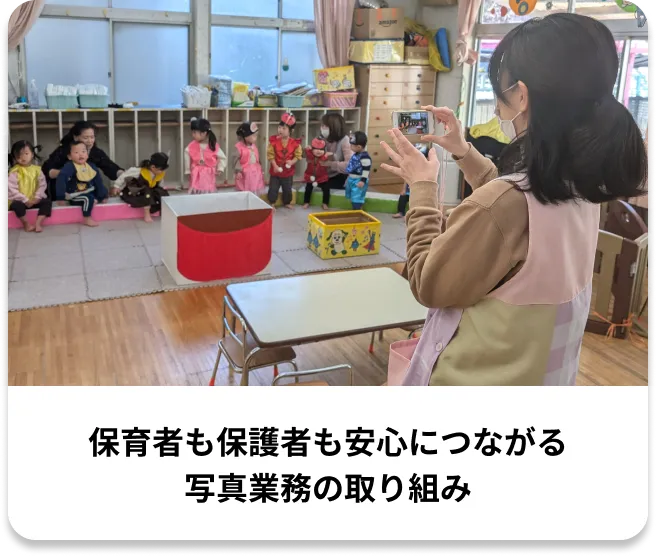

子どもが写っている写真を見つけやすい!

顔認識機能

写真探しをもっとカンタンに。

あらかじめ子どもの顔写真を登録しておくことでAIが自動で顔を認識し、子どもの写真をすぐに見つけることができます。保護者が写真を購入する時に子どもが写っている写真が上位に表示されるので、写真を探す時間を削減できるほか、園・施設側もばらつきチェック機能と併用することで、保育におけるさらなる写真活用が可能になります。写真を保護者にスムーズに提供することで、子どもが園でどのように過ごしているかをよりリアルに伝えることができます。これによって、保護者と保育者の間で子どもの成長に関するコミュニケーションが活性化し、信頼関係を築く一助となることをルクミーは願っています。

写真選びのストレス軽減

見逃し防止

保護者が園に対して保育の平等を感じる機会に

誰が何枚写っているかを自動でカウント

ばらつきチェック

写真販売の公平性をサポート。

顔認識機能の技術を用いて、園・施設の管理画面で誰が何枚写っているかを自動でカウントし、どのような写真がカウントされたかを表示します。子どもがどれだけ写っているかを簡単に把握することで、保護者への写真販売もスムーズに。公正な写真販売の提供を支援します。また写真の枚数が少ない子が可視化できることで満遍なくすべての子どもに目を向けやすくなり、子どもごとの写真が表示されることで1週間、1ヶ月単位での振り返りがしやすくなります。

目視確認による負担を軽減

業務時間の削減

子どもの写真を平等に

写真枚数のカウントを自動化

撮った写真のブレボケなどを自動的にチェック!

自動写真チェック

販売に適さない写真を自動でチェック。

園・施設内で撮影したたくさんの写真を、ルクミーフォトにアップする際に、「ブレボケのある写真」「顔が認識ができない写真」「暗く写っている写真」の三つから選択した項目に基づいて、AIが自動的に判定し、販売が不適切と判断された写真においては『販売対象外』として分類されます。多くの写真から、一枚一枚販売に適さない写真をチェックする時間を大幅に削減することが期待できます。

写真確認の時間を削減

目視チェックの負担を軽減

写真販売業務のサポート

おたより、連絡帳、帳票管理の入力を

おたすけ!

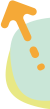

たよれるくん

日々の書類作成がもっとスムーズに。

AI機能が連絡帳やおたより、帳票管理の文字入力をサポートし、保育者の負担を軽減します。誤字脱字の修正はもちろん、スムーズな文書作成をサポート。さらに、外国籍の保護者とのやり取りにも翻訳機能で安心対応が可能です。AIの力で、より正確で効率的な情報発信を実現します。日々の保育で生まれる先生の独自の気づきや子どもの成長の瞬間を、より丁寧に記録し、保護者に伝える時間を増やしたい。AIが日常業務を担うことで、先生方は保育の本質に関わる業務に集中し、子どもたち一人ひとりの特別な成長を共有できる環境を提供します。

誤字脱字の修正

文章の接続をサポート

書き手の負担の軽減

外国語対応へのサポート

こちらから

お気軽にお問い合わせください!

おたより、連絡帳、帳票管理の

入力をおたすけ!

たよれるくん

AIがおたより、連絡帳や帳票の入力をサポートし、誤字修正や翻訳も対応。業務負担を減らし、先生は子どもたちの成長により集中できます。

もっと詳しく知るたよれるくんを活用してる園の事例

顔認識機能を活用してる園の事例

ばらつきチェックを活用してる園の事例

撮った写真のブレボケなどを

自動的にチェック!

自動写真チェック

AIが「ブレボケ」「顔認識不可」「暗い写真」を自動判定し、不適切な写真を「販売対象外」と分類。チェック時間を大幅に削減できます。

もっと詳しく知る自動写真チェックを活用してる園の事例

過去から今までの子どもたちの成長を

簡単に作成

すくすくレポート

保育AIが過去の写真や日誌を自動整理し、成長記録を作成する機能です。保育者の負担を減らし、子どもの成長を振り返るきっかけを提供します。

もっと詳しく知る