ルクミー みらい保育スクール

ドキュメンテーションで丁寧に振り返ることが、保育者のワクワクにもつながる

2022年05月16日

ルクミーが主催する保育施設向け実践型オンライン研修「ルクミー みらい保育スクール」では、園・施設の課題解決や保育の質向上を目指す先生方を、さまざまな研修プログラムでサポートしています。

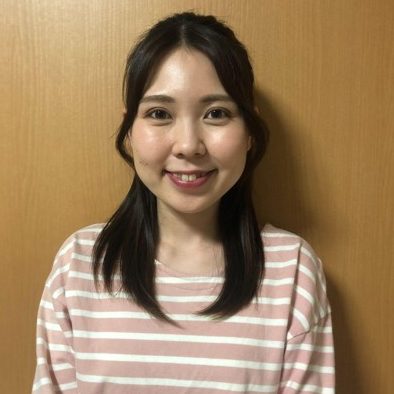

そのひとつである、往還型「ドキュメンテーション活用」コース(*)に参加されたのが、光の子幼稚園の高澤先生が参加されました。

もともとドキュメンテーション作りは楽しかったそうですが、研修によって想像以上の学びが得られ、目指す保育の姿の実現に向けて動き出せているといいます。

研修に参加した経緯や得られた学び、ドキュメンテーションを活用して感じたことをお話いただきました。

*「ルクミー みらい保育スクール 『ドキュメンテーション活用』コース」とは、グループワークで写真を使った振り返りを行う全4回の研修プログラムです。

保育者同士で「認め合う」機会の大切さを実感

今回の研修では、「保育者同士が互いの保育を理解し、高め合える環境作り」というチャレンジテーマに取り組みました。

これは、当園が幼稚園からこども園になったことで保育者同士の語り合いの時間が減っていると感じたことから設定したものです。

もともとドキュメンテーション作り自体は楽しく行えていたので、より効果的な活用方法や作り方が学べたらと思って参加することにしました。

実際に参加してみて、「想定していた以上の学びが得られた」と感じています。

まずは、園によってさまざまなドキュメンテーションの使い方をしているのだと知ることができました。

さらに、保育について他の園の先生と語り合い、自分の保育を認めてもらえたことも学びのひとつです。

自分の園でもそのような認め合いができれば保育がもっと良くなるのではないかと感じました。

元々保育の語り合いに園長先生も積極的ではありましたが、あらためて「自分の保育について発表し合い、認め合える機会を作りたい」と園長先生に相談。

その結果、来年度はミーティング中に時間を作っていこうとなりました。

また、研修中に他園の先生から聞いた事例を参考に、ドキュメンテーションを印刷して日誌に付け足すという方法を試したところ、日誌を書く時間が減り、トータルの事務時間を短縮できたんです。

それによって、ドキュメンテーションを作る楽しさが増えました。

子どもの「好き」を尊重して良い変化が生まれた

実際にドキュメンテーションを活用し、保育がもっと楽しくなった事例をご紹介します。

きっかけは、もともと慎重な性格だったK君が雪をきっかけに登園を渋り、お外に出るのも嫌がるようになったことです。

K君が園で楽しく過ごせる方法を模索していたある日、K君が相撲好きだと聞き、相撲の絵本を出してみることにしました。

その絵本を読み終えたK君は「この本には横綱がいない」と、相撲に詳しいからこその感想をつぶやいたんです。

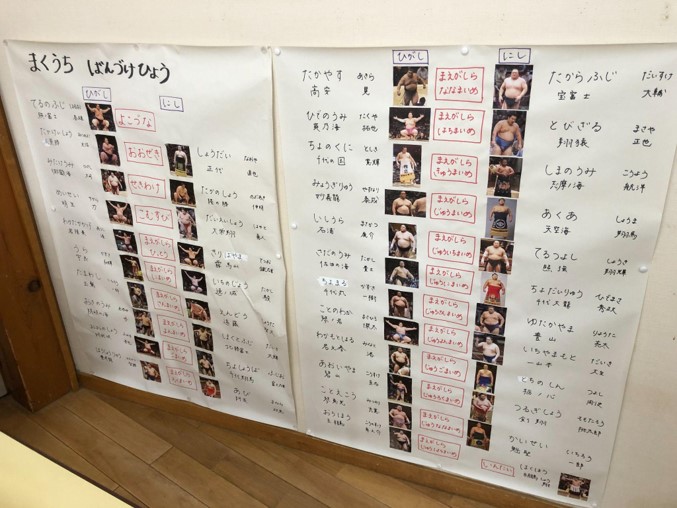

そこですぐに、横綱の写真を印刷して部屋に貼り出し、お相撲コーナーを作成。

貼り出された写真を見ながら、K君はさまざまな力士の名前を教えてくれて、いきいきとした表情に変わっていきました。

これまでお外へ出たがらなかったK君でしたが、気持ちが盛り上がったようで、相撲をとるためにお外へ出るようにもなりました。

また、負けるのが嫌で相撲遊びに入らなかった子が、トントン相撲を始めたら輪に入るようになるなど、周りの子たちの自信や刺激、居場所にもなっていったようです。

私も徐々に相撲への興味が湧き、相撲雑誌を買って見せたり軍配を作ってあげたりと、遊びを考えるのが楽しくなっていきました。

やがて「本物の相撲を見て迫力を感じてほしい」という思いが芽生え、テレビを自宅から持ってきてみんなで見ることにしたんです。

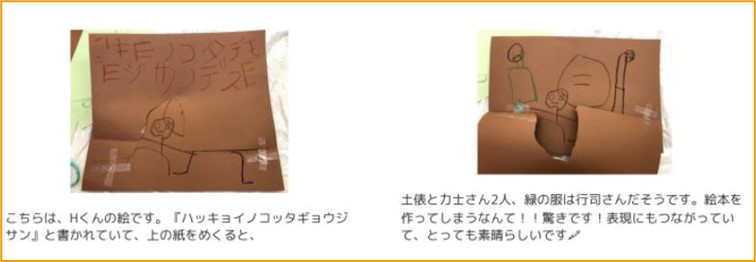

本物を見たことで、土俵や力士の絵を描く子もいれば、白砂を塩に見立てて撒くなどよりリアリティのある遊びを考え出す子も。

あらためて、子どもの感性のすごさを実感しました。

力士の名前に興味を持つ子も多かったため、番付表をひらがなで書いて貼って、ひらがなへの興味もつながっていきました。

このように、相撲を中心とした遊びが園内に広がっていく様子をドキュメンテーションに記録。

ドキュメンテーションで丁寧に振り返り、次にどのようなアクションをとろうかと考えたことで、遊びがより広がっていったように感じます。

私自身のワクワクする気持ちも膨らみ、「自分の保育を語りたい」という気持ちが出てきました。

最初はなかなかみんなの遊びに入れなかったK君ですが、少しずつ集団遊びにも参加するようになり、大きな声も出せるようになりました。

自分の好きなものを認めて共感してもらえたことで、K君に自信や居場所が生まれたのだと思います。

またK君の保護者の方も、表情に変化があったように感じています。

この相撲ブームで、子どもたちの「好き」の力は大きいことを実感しました。

そして「好き」の力を発揮するためには、まず保育者が子どもたちの「好き」を理解し、共感したいと思うことが大切なのだと思います。

ドキュメンテーションが子どもの育ち・居場所づくりにつながる

今後の目標は、保育者同士で語り合えるような環境を作っていくことです。

そのためにも、ドキュメンテーションをさらに活用していきたいと思っています。

また、保育者同士で語り合う時間を作り、研修の学びを他の保育者にも共有していくことも目標のひとつです。

ただ、ドキュメンテーションの発行頻度は保育者によって差があるのが現状です。

保護者の方から「ドキュメンテーションをもっと見たい」との声もあるため、来年度はどのクラスも必ず月2回は発行することにしています。

ドキュメンテーションは、子どもだけでなく保護者にも共有できるのが大きなメリットです。

相撲ブームの場合、子どもだけが園で盛り上がるのではなく、保護者にもドキュメンテーションを通してその様子を見てもらえたからこそ、自宅で相撲を見る機会が増えるといった相乗効果が生まれています。

子どものブームを家でも理解し、広げてもらえる可能性があるのだと感じました。

これからは子どもと保護者だけでなく、クラスを越えた保育者同士でもドキュメンテーションを共有していきたいです。

そうすることで、子どもの育ちや居場所づくりにつながるのではないかと考えています。

大豆生田先生からのコメント

子どもの姿を見つめた結果、高澤先生自身に生まれた想いが遊びの計画や環境づくりに反映され、子どもの育ちにもつながった素晴らしい事例です。

K君の姿から遊びを提案し、そこにK君の興味が芽生え、「次はこうしよう」と保育者のなかに提案が生まれる、まさに「子どもの姿ベース」の保育のサイクルが見えました。

K君がみんなから認められる機会を作ったことも非常に大事ですし、他の子にも相撲の面白さが広がっていった点も素晴らしいと思います。

子ども主体は先生も主体です。

「本物の相撲を見せたい」という想いが大事。

本物の相撲の映像を見ることで、「相撲って面白いよね」と興味・ワクワクの共有や対話がなされ、実際の行動や文字への興味につながっていました。

学び合う文化的な共同体ができていると言えるでしょう。

写真にエピソードが添えてあることで、他の保育者たちも「なるほど、そんな風にやってみたい」「ワクワクするね」と刺激を受けるのではないでしょうか。

▼ルクミー みらい保育スクールの詳細はこちら▼

ルクミードキュメンテーションについて詳しく知りたい方へ

>>資料請求はこちら

>>【まんがでわかる】ルクミーで写真を使った振り返りをはじめよう!

※本インタビューは『スマート保育園・幼稚園・こども園通信』2022年度5月号からの抜粋です。『スマート保育園・幼稚園・こども園通信』はルクミーをご利用中の園・施設様向けに毎月発刊している刊行物です。バックナンバーは、ルクミーをご契約頂いた園・施設さま・ルクミー みらい保育スクールへご参加頂けた方のみが閲覧出来る「ルクミールーム」内にてご覧いただけます。

※Web版とPDF版で編集の都合上、一部内容が異なる場合があります。

※記載内容はインタビュー当時の内容です。